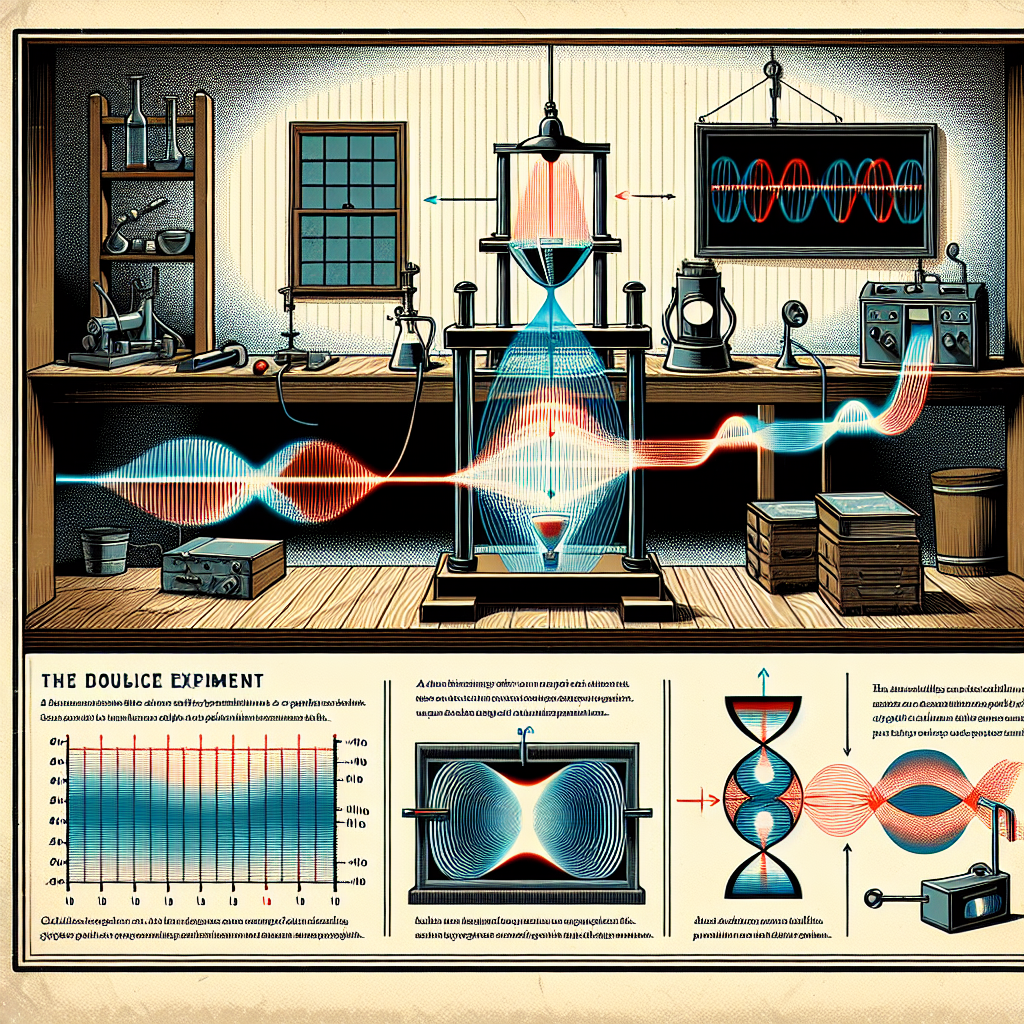

二重スリット実験の歴史と意義

まず、アイザック・ニュートンが光を粒子と考えた時代から話を始めましょう。

彼が行った二重スリット実験では、光が波として振る舞うことを示す干渉縞がスクリーンに現れました。

光はただの粒子ではなく、波としても行動することがここで明らかになり、これは物理学において革命的な発見でした。

アインシュタインやド・ブロイなどの研究により、光が“波動性”と“粒子性”という二重の性質を持つことが証明され、これは光の二重性と呼ばれ現代物理学の基礎となりました。

これにより、光は状況に応じて異なる振る舞いをすることが分かり、量子力学の概念が広まりました。

にもかかわらず、スクリーンに現れたのは干渉縞であり、この現象は光が単独でも波として干渉していることを示唆しています。

これに続く1970年代の実験では、観測の有無が結果に影響を与えることが観察され、量子力学の不思議さを如実に表しました。

一光年離れた場所で観測を行い、過去の結果が変化するという現象を確認することで、時間と因果関係に関する新しい解釈を生み出しました。

未来が過去を変える可能性を示すこの発見は、我々が知る時間の概念そのものを疑わせるものでした。

我々の意識が物理的現象に及ぼす影響についての考察が進む中、今後の研究がどのように展開されるか、非常に楽しみです。

光子の不思議な振る舞いと観察の力

テイラーの実験は、光源から光子を一つずつ放出するところから始まります。驚くべきことに、スクリーンに映し出された結果は縞模様として現れました。つまり、光子が自らの波としての性質を発揮していることを示唆しています。ここで特筆すべきは、観察がこの現象に与える影響です。

1970年代に行われた実験では、カメラを使用して光子の動きを観察することで、スクリーンに映し出された縞模様が変化しました。具体的には、カメラをオンにした瞬間、縞模様が消滅し、予測された直線となりました。これは、光子が観察されることで粒子の振る舞いを示し、観察を行わないときには波動として振る舞うことを意味しています。

加えて、ジョン・ホイーラーによるさらなる思考実験では、光子の過去の行動にさえ観察が影響を及ぼす可能性があることが示されました。スリット通過後の光子を遙か彼方から観察することで、以前の光子の振る舞いが変わるという結果は、一見すると因果関係の常識に矛盾するものです。

この現象に基づく仮説には、人間の意識が物理現象に影響を与える可能性があるという考察も含まれます。しかし、現在のところ、この影響は原子レベルに限られており、より大きなマクロな現象への応用には課題が残されています。

量子力学の世界は、私たちが日常で感じる物理現象とは異なる法則が存在することを教えてくれます。これらの実験結果は今後のさらなる研究によって解明される可能性があるため、物理学の進展に目を離せません。

時間概念に対する新たな疑問

私たちは、日常生活の中で時間を一定の流れとして捉えていますが、量子力学の世界では、それが必ずしも正しいとは言えません。特にジョン・ホイーラーの考案した実験は、時間の概念について新たな視点を提供しています。

光子をスリットを通過させた後に、1光年離れた場所で観測する彼の実験は、未来の観測が過去の状態を変え得る可能性を示唆しました。この結果は、一般的な因果律を根底から揺さぶるものです。

この実験の結果から一つの解釈として浮かび上がるのは、時間そのものが幻影であり、過去、現在、未来が実際には同時に存在している可能性です。この考え方では、私たちはその全体の映像を頭の中で切り取って、逐次的に体験しているに過ぎないということになります。

また、ホイーラーの実験によって示唆されるのは、人間の意識が、この時間の流れの錯覚を作り出しているという仮説です。私たちの意識が観測を行うことにより、物理現象が具象化するとすれば、意識と物理現象の間にはどのような関係があるのか、さらなる探求が求められます。

これらの量子力学の実験は、単に理論的な興味にとどまらず、科学が現実をどう捉え、本質をどう理解するかの指標ともなるものです。私たちが理解している時間という概念、現実というものに対し、これまでの常識を破るような再解釈の必要性を、この実験は示しているのです。

意識の役割と物理現象

例えば、光の二重スリット実験では、観察している時には光が粒子性を示し、観察していない時には波動性を示すという現象が確認されています。このことは、人間の意識が関与することで、物質の性質が変わる可能性を示唆しています。さらに、ジョン・ホイーラーが提案したように、未来の観察が過去の現象に影響を及ぼすという、時間の因果律を超えた仮説も浮かび上がっています。

これらの事例は、私たちの意識が単なる知覚以上の役割を持ち、物理現象を実際に動かす可能性があることを暗示しています。もしこれがマクロの世界にも適用可能であれば、私たちの現実認識や物理学の常識が大きく変わるでしょう。現時点では、これらの変化が顕著であるのは原子レベルに限られているものの、意識と物理現象との関係に関するさらなる研究が期待されます。

まとめ

さらに、その後の実験でカメラを使って観察することで、結果が劇的に変わることが示されています。

こうした実験は、量子力学における新たな疑問や発見に寄与しており、現実の理解をさらに深める一助となっています。

今後の研究がどのような方向に進むか、その意義は計り知れません。

コメント