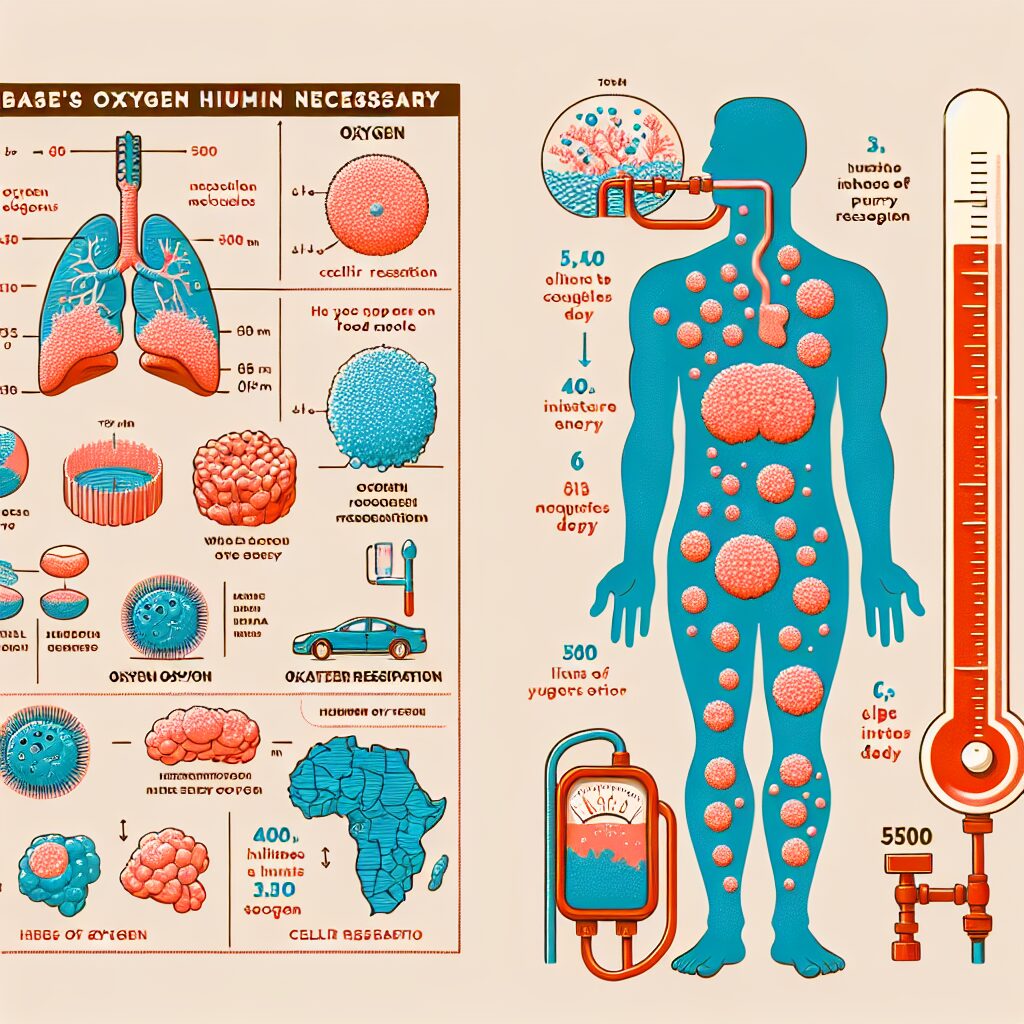

酸素の基本的役割と必要量

地球の歴史を振り返ると、酸素は昔から存在していたわけではありません。約35億年前から24億年前の間は、大気中に酸素はほとんどなく、生命体は主に二酸化炭素や硫化水素を利用していました。しかし、約25億年前に登場したシアノバクテリアが光合成を通じて酸素を生産し始め、大気中に酸素が増えていきました。この急激な酸素の増加は、当時の生物にとって猛毒で、多くの種が絶滅しましたが、酸素を利用する能力を持つ生物も進化し、生き残ったのです。

酸素の化学的性質として、極めて反応性が強いことが挙げられます。この反応性が、私たちの体内でも酸化反応を引き起こし、DNAや細胞に損傷を与えることがあります。この酸化的損傷は、老化や病気の一因となり得ます。例えば、酸素によるDNAの損傷は、細胞の機能不全を引き起こし、がんなどを誘発する可能性があります。

近年、科学技術の発展に伴い、酸素による制約を超えようとする試みも進んでいます。イーロン・マスク氏が率いるニューラリンクなどが開発を進めるブレインマシンインターフェースの技術は、人類の平均寿命の短さとそれに伴う知性のピークを逃してしまう問題を解決する方法の一つかもしれません。この技術は、人間の思考を肉体から解放し、機械にアップロードすることで、寿命の制限から逃れることを目指しています。

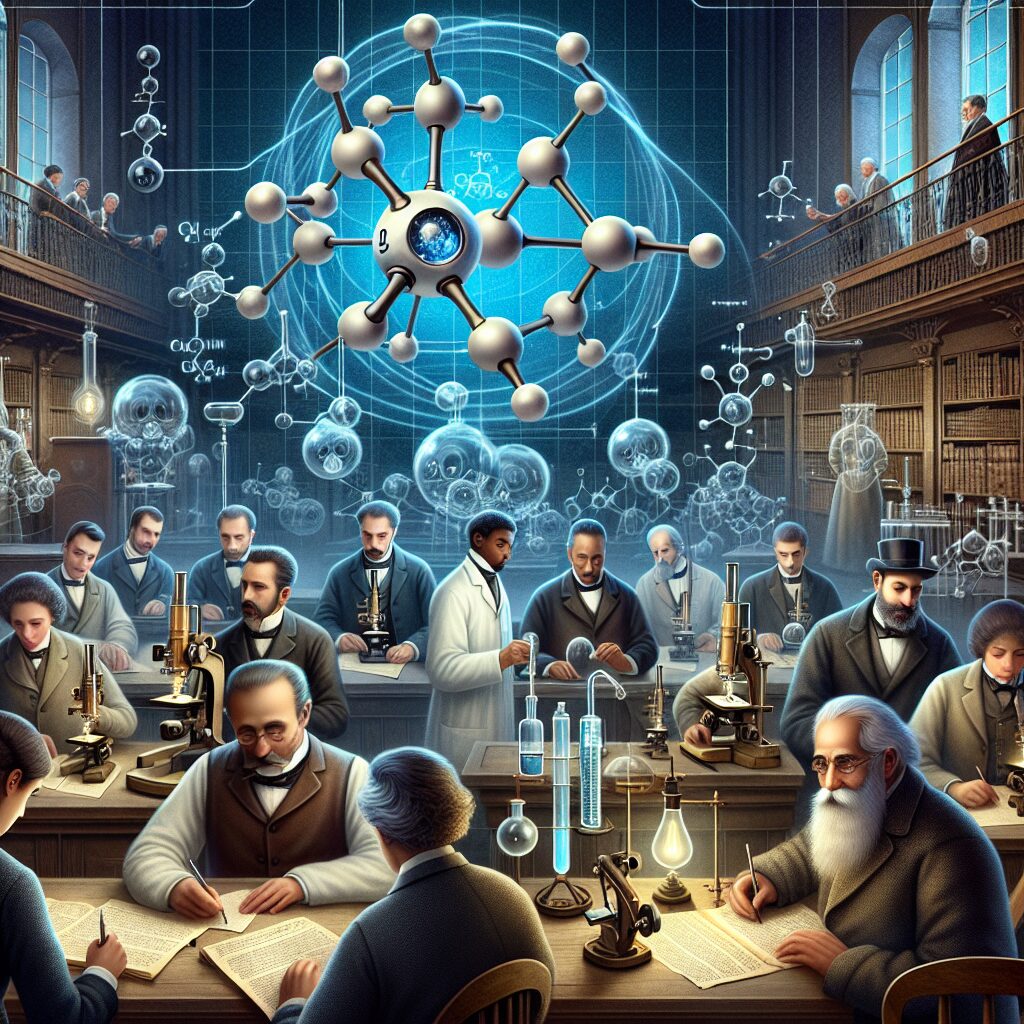

地球史における酸素の出現

実は、約25億年前に遡るまで地球にはほとんど酸素が存在しなかったのです。

これらの微生物は、光合成という生物学的プロセスを通じて、初めて酸素を生産しました。

多くの生物が酸素の毒性により絶滅した反面、生き残った生物は酸素を利用する新たな能力を進化させたのです。

この適応力が後に私たち人類の祖先に繋がる大きな一歩となりました。

酸素の出現は、地球上の生命のあり方を根本から変えた、まさに「酸素革命」とも言われる転機だったのです。

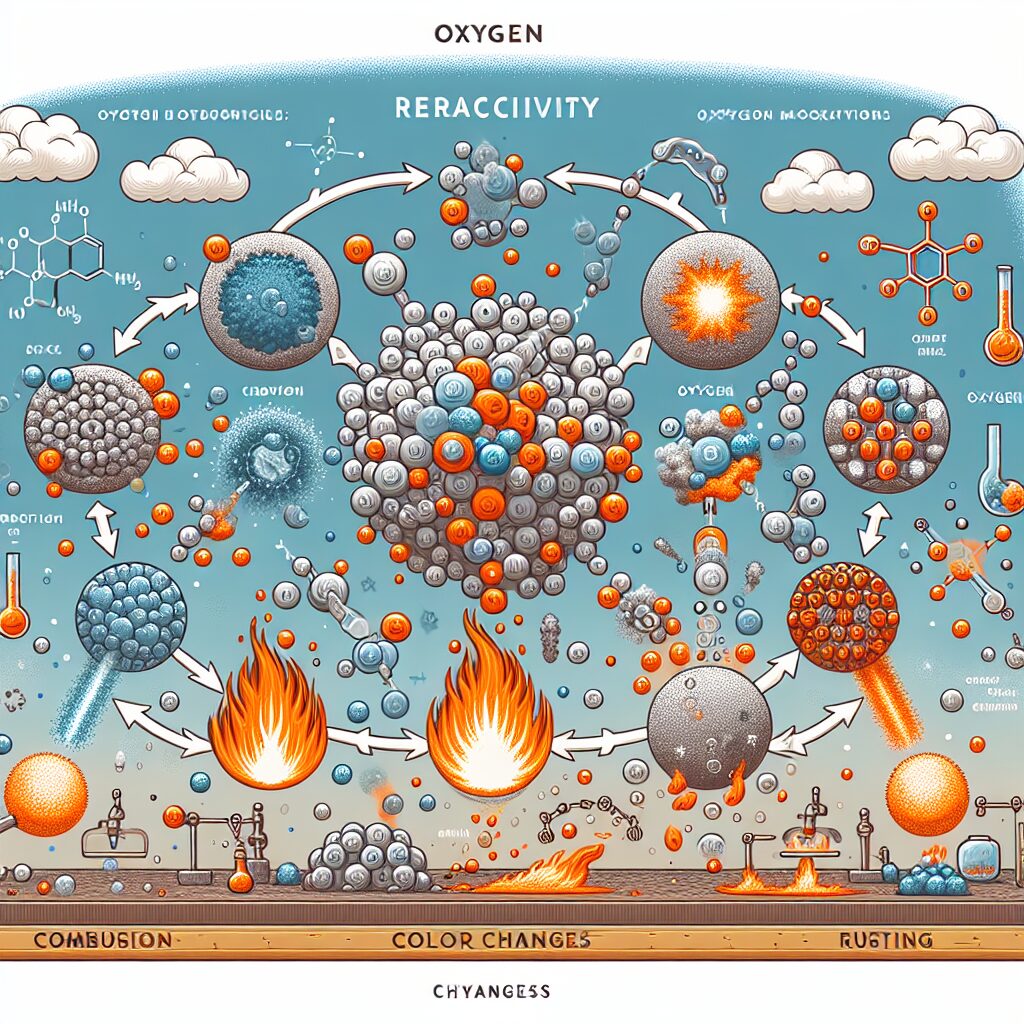

酸素の持つ反応性とその影響

酸素は非常に強い酸化剤として作用し、様々な物質に酸化反応を引き起こします。

酸素の酸化力は、エネルギー産生に必要不可欠である一方で、過剰な酸化は細胞に有害です。

酸素と科学技術の進歩

そんな中、科学技術が続々と進化しつつある現代、ブレインマシンインターフェース(BMI)という新たな技術が人類の新しいステージへの道を開いています。この技術は、脳と機械を接続することで人間の心をデジタル形式に変換し、酸素の影響を超えて情報を保存または利用する可能性を秘めています。イーロン・マスク氏のニューラリンクをはじめ、多くの研究機関がこの技術の可能性を探索しています。これにより、生物学的な寿命の限界を超えた思考の継続や、個人の創造性のピークを逃さないための手段として期待が寄せられています。

たとえば、脳の中で最高の成果を出せる年齢が限られている中で、BMIはその成果を維持し続けることができる可能性があります。また、情報や知識を蓄積し、次世代へ伝える方法としても革命的な手段となり得るでしょう。この技術を用いることで、寿命制限に左右されず連綿と続く発展が期待できます。

酸素と科学技術の関係は、私たちが望む未来に多大な影響を与えるでしょう。もし将来、酸素に代わる気体が見つかったとき、私たちの生活や科学の在り方も再定義されるかもしれません。酸素がもたらす可能性と限界を考えることで、未来の技術の進歩をより効率的に活用できる日が来ることを願っています。

酸素毒性についての見解

シアノバクテリアが地球に酸素をもたらして以降、酸素が環境や生物に 及ぼす影響の歴史を見ると、酸素の増加が多くの生物を絶滅させなが らもその一部が進化して酸素を利用する力を得た事実は、生命の進化 の一環として興味深いものです。この進化の過程で生き残った生物 は、酸素をエネルギー源として利用するメカニズムを手に入れたため に、現在の繁栄を成し遂げました。しかし、その反応性の強さゆえ、生 体内での酸化反応は依然として問題を引き起こしています。

現代のテクノロジーは、この酸素の持つリスクを緩 和する手助けをすることができるかもしれません。 例えば、最近注目さ れるブレインマシンインターフェース技術は、人間の思考を機械にアッ プロードすることで、人間の身体的制約から解放する試みの一部とし て登場しています。イーロン・マスクが推進するニューラリンクのよう な試みは、この課題に対し新たな視点と解決策を提供する可能性を持 っています。

最終的に、酸素と人間の関係性について再考する余地 があり、将来には酸素とは異なる、新しい生物の出現や進化が見られ るかもしれません。私たちが酸素とどのように共存していくのかを探 求することは、極めて重要な課題となるでしょう。

まとめ

地球の歴史を振り返ると、かつては約35億年前から24億年前まで、地球上に酸素はほとんど存在しませんでした。当時の生物たちは二酸化炭素や硫化水素を利用して生命活動を営んでいましたが、約25億年前、シアノバクテリアという微生物が出現し、光合成を通じて酸素を生産するようになります。この活動により、酸素は地球に蓄積し始め、やがて大気にその影響を及ぼすまでになりました。

しかし、この酸素の増加は多くの生物にとって有害でした。多くの生物が絶滅した中、酸素を利用してエネルギーを生成する能力を獲得した生物が生き延び、最終的には私たち人類の祖先となったのです。このように、酸素は非常に反応性が高く、その力はDNAや細胞を酸化させることで損傷を与えることがあります。これが老化や病気の一因とされています。

現代科学は、酸素の影響を超える可能性を模索しています。イーロン・マスクをリーダーとするニューラリンクなど、ブレインマシンインターフェース技術がその一例でしょう。人間の思考を機械にアップロードすることで、寿命の限界を超えた可能性を追求しています。

パラケルススが「すべてのものは毒である、その毒性は量で決まる」と説いたように、酸素の毒性もその量に依存しています。過剰な酸素摂取は私たちの健康に影響を与える可能性があります。将来、酸素以外の健康的な気体を呼吸する生物が登場する日が来るかもしれません。その時には、人間への酸素の影響について再評価が必要となるでしょう。

コメント